■心構え2 資産の多さは、幸福度とは関係ないと知る

では、数千万円、数億円も稼ぐような人になれば、「生活が苦しい」と言わなくなるのか。確かにそれほど稼げば、日々の生活費に心配するような状態ではなくなるでしょう。

しかし、今度は資産を失う恐怖が迫ってきます。

「リーマン・ショックの直後に、ドイツ屈指の資産家(アドルフ・メルクレ氏)が自殺しました。会社の業績が急落して経営危機に陥ったことが原因と言われています」

ブルームバーグの報道によると、その負債は約50億ユーロ(約6,300億円)。しかし、当時のメルクレ氏の資産は推定で92億ドル(約8,600億円)もありました。資産の大半を失う莫大な金額の損失を出しはしましたが、それでもまだまだ“貧乏”とは縁遠い生活を送ることができたはずです。

「それでも彼が自殺したのは、人間は“利益”よりも“損失”のほうが強く印象に残る傾向があるからです。また、現時点での水準を“あたりまえ”と思う傾向があるため、もともといくら持っていようが、その『あたりまえ』の水準からお金が減ったことに対して、ショックを受けてしまうのです。それは資産1万円の人でも、資産1,000億円の人でも同じです」

つまり、人は頑張ってお金を貯めれば貯めるほど、そのお金を失いたくないと思う不安感が強くなっていくのです。メルクレ氏ほどのお金持ちでなくとも、同じような例は、多くの日本人にも見ることができます。

「日本総合研究所の調査(「政策観測」No.51)によると、70歳以上で亡くなった方の資産の平均は3,354万円。これらはほとんどの場合、子孫に遺したいお金というよりも、『いざというときのため』としてコツコツ貯めてきたものです。しかし結局、多くの人はそれに手を付けることがなく一生を終えます。

先ほどの資産家のケースと同じように、貯金もある一定の水準を超えると、今度は減少を恐怖と感じるようになるのです。確かに、資産が多くなれば“安心”できるかもしれません。しかしそれは、失う恐怖と表裏一体の安心です。お金をいくら貯めても、それが幸福には直結しないのです」

■心構え3 固定費を削るより、1円あたりの満足度を高める

従って、「生活が苦しい」という思いから脱するためには“お金を貯める”ことだけでなく、“賢く使う”ことも考えなければなりません。

「いかに固定費を削って生活するかということ以上に、『自分は何に幸福を感じるのか』と知ることが大切です。ギリギリの状態で節約するだけでは、『生活が苦しい』と思い続けてしまいます。それよりも、自分が幸福を感じるものを見極め、そこにお金を使うようにするのです。そうすれば、1円あたりの満足度が高いお金の使い方ができます」

趣味に多くのお金を使う人は、他人から見れば無駄遣いに見えます。第三者が家計をチェックすれば、真っ先に節約候補となるでしょう。

しかし、問題にすべきなのは、すべての支出を無駄と切り捨てるのではなく、それが自分の幸福とどれだけ結びついているかチェックすることなのです。収入から見て明らかに度を越した支出は問題ですが、それが常識の範囲内に収まっている限りは、無駄だからと真っ先に削ってしまっては、「生活が苦しい」という思いを抱き続けるままです。

そのうえで、限りある収入のなかから、“使うべき分野”と“節約すべき分野”を振り分けること。そのふたつをちゃんと考えることこそが、賢いお金の使い方なのです。

「それでも無駄遣いが止められない、何に使うべきかわからないという人は、消費のお金を時給換算してみることをおすすめします。例えば10万円のスーツがほしいと思ったとき、本当に10万円分の労働時間をそのスーツのために投じることができるのか考えてみる。銀行残高を見て『今は少し余裕があるから』と思って買ってしまうと、もしかしたら後悔するかもしれません。この10万円のスーツを買うために、○○時間働いてもいいと思えれば、それはいい買い物だと思います。

単純な金額の大きさだけでなく、『これを買うために働けるのか』という視点で消費をチェックしていけば、自分の価値観が自ずと浮き彫りにされていくはず。自分の資産にとっての最大の敵は、無駄遣いをする自分です。敵を知ることなくして、『生活が苦しい』状態から脱することはできないのです」

<プロフィール>

木暮太一(こぐれ・たいち)

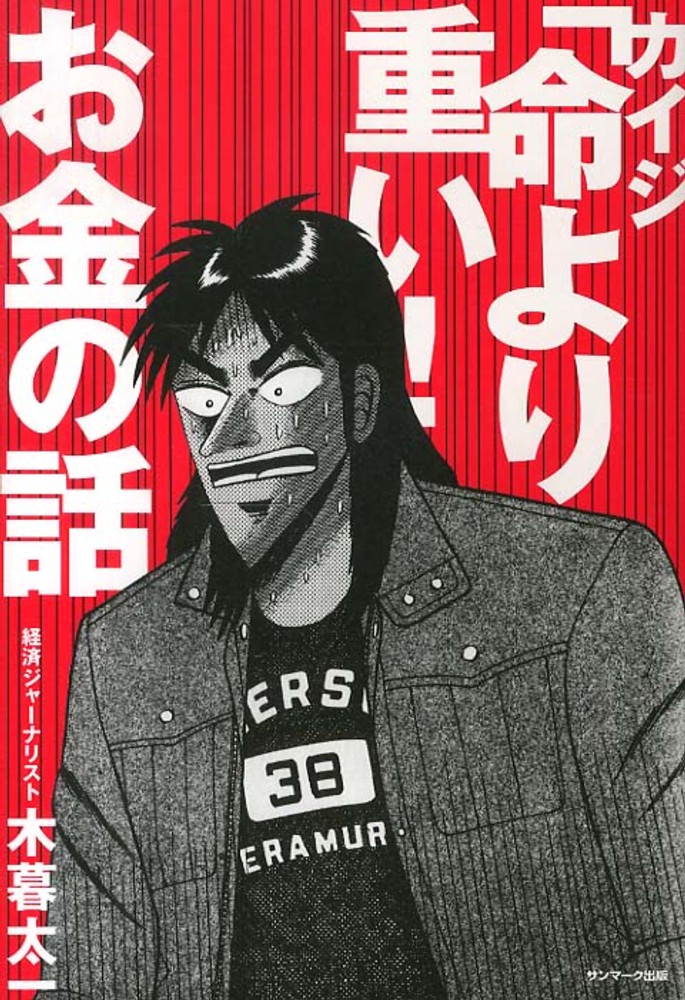

経済ジャーナリスト。慶應義塾大学経済学部を卒業後、富士フイルム、サイバーエージェント、リクルートを経て独立。『カイジ「どん底からはいあがる」生き方の話』『カイジ「命より重い!」お金の話』『カイジ「勝つべくして勝つ!」働き方の話』(以上、サンマーク出版)、『今までで一番やさしい経済の教科書』(ダイヤモンド社)、『僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?』(星海社新書)など著書多数。

<クレジット>

取材・文/小山田裕哉

撮影/小島マサヒロ